El virus afectó primero a Leonardo Miranda, que alquilaba un cobertizo y compartía la cocina, el baño y el comedor de la casa principal.

Después se extendió a un hombre que dormía sobre tres cojines rojos en el cuarto de lavar. Después, a un abuelo y su nieto, que dormían en dos colchones en una habitación. Para cuando COVID-19 terminó de pasar por esta casa de tres dormitorios, compartida por ocho personas, Miranda y el abuelo habían muerto.

La muerte de Miranda en enero de 2021 se convertiría en parte de un trágico patrón. Los barrios más sobrepoblados de Los Ángeles han experimentado tasas de mortalidad por COVID-19 que son al menos dos veces más altas que los que tienen viviendas amplias.

Este desastre de salud pública es la consecuencia inevitable de más de un siglo de decisiones que hicieron que Los Ángeles creciera más como un suburbio interminable que como una ciudad imponente.

En el corazón de la extensa metrópolis de viviendas unifamiliares, los dirigentes de L.A. crearon una cruel paradoja: Los Ángeles es también el lugar más poblado del país.

En Los Ángeles hay más viviendas sobrepobladas que en cualquier otro gran condado de EE. UU., según un análisis de los datos del censo realizado por el Times, una situación que ha perdurado durante tres décadas y que no tiene visos de cambiar.

En lugares como Pico-Union, donde vivía Miranda, generaciones de familias se apretujan en pequeños apartamentos. Los trabajadores de la construcción, las costureras y los lavaplatos viven en espacios reducidos. Los jornaleros duermen con media docena o más de desconocidos en espacios destinados a una o dos personas.

Dentro de estos confines, el COVID-19 avanzó sin piedad: dejando huérfanos a los niños, matando a los sostenes de la familia y destrozando a las familias.

Los dirigentes de Los Ángeles podrían haber abordado las deplorables condiciones de vida de los residentes más pobres de la región con más apartamentos, edificios más altos y viviendas públicas. Pero vieron esas opciones como contrarias al estilo de vida del sur de California que estaban creando. Mientras tanto, en los barrios de clase trabajadora, cada vez más personas se hacinaban en las escasas viviendas existentes, sobre todo a medida que llegaban nuevas corrientes de inmigrantes de México y Centroamérica.

Se ignoraron las repetidas advertencias sobre las consecuencias de este hacinamiento sin precedentes para la seguridad pública, el control de enfermedades, las escuelas, los servicios urbanos y la sanidad.

Para entender la contradicción que subyace en Los Ángeles como capital de la aglomeración y de la gran extensión urbana, el Times revisó archivos históricos, historias orales y relatos periodísticos, analizó décadas de datos del censo de EE. UU. y realizó docenas de entrevistas con académicos, funcionarios públicos, residentes de apartamentos hacinados y personas cuyo legado familiar en la región se remonta a más de un siglo. Lo que surgió fue un hilo conductor que vincula las decisiones de los líderes cívicos desde la fundación de la moderna L.A. hasta las condiciones actuales.

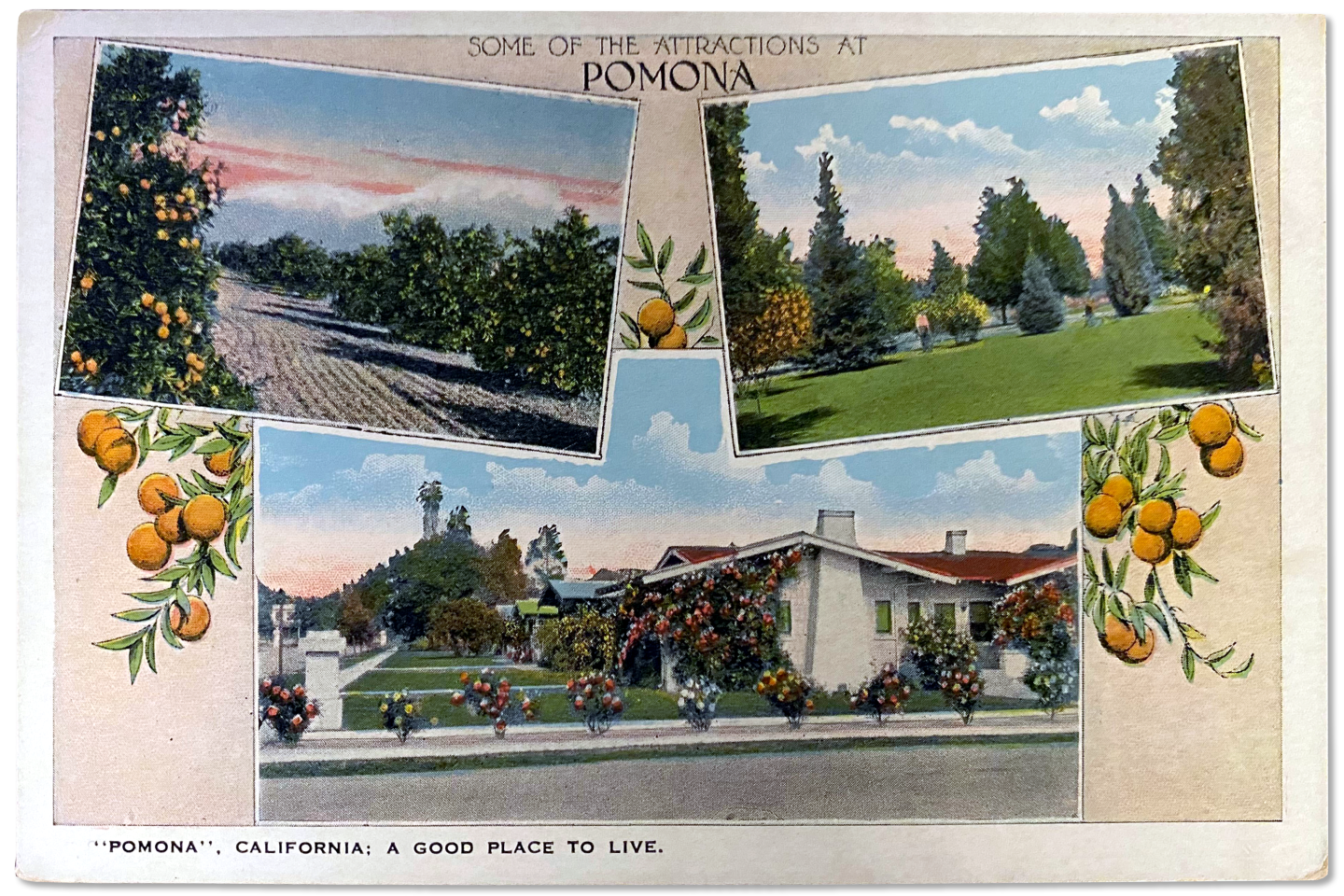

A finales del siglo XIX, los magnates del ferrocarril y los editores de periódicos de la ciudad comenzaron a promocionar el sur de California como un pedazo del paraíso y animaron a los estadounidenses blancos a venir a comprar un trozo de ese sueño.

La promesa de Los Ángeles era el sol brillante del invierno, el aire limpio y seco, las casas unifamiliares con césped en la parte delantera y naranjos en el patio trasero, y las vistas de las montañas y el mar. Esa promesa atrajo a millones de personas desde los oscuros conventillos de las grandes ciudades y las frías granjas del Medio Oeste hacia los nuevos suburbios.

Para hacer realidad esta visión, los líderes empresariales reclutaron en masa a trabajadores mexicanos para que construyeran líneas de ferrocarril, casas y escuelas, recogieran cosechas, limpiaran casas y trabajaran en mataderos, refinerías de remolacha y plantas siderúrgicas. Pero las normas inmobiliarias racistas y los bajos salarios arrinconaron a los trabajadores mexicanos y a sus familias en casas estrechas y a menudo pestilentes, donde la mortal tuberculosis se propagó como hoy lo ha hecho el COVID-19.

A mediados del siglo XX, los dirigentes de Los Ángeles arrasaron los barrios mexicanos de Chavez Ravine, expulsando a miles de personas con la promesa de nuevas viviendas públicas de bajo coste para satisfacer las necesidades de una ciudad cuya población se disparó tras la Segunda Guerra Mundial. Después, los intereses inmobiliarios explotaron la paranoia comunista del “miedo rojo” para acabar con los proyectos de vivienda pública y, en su lugar, la ciudad cedió los terrenos a los Dodgers para construir un estadio y atraer al equipo que tenía su sede en Brooklyn.

“Teníamos viviendas asequibles”, dijo Carol Jacques, de 79 años, que creció en Chavez Ravine y perdió su casa familiar. “Tuvimos la posibilidad de crear riqueza generacional y de que nos fuera mejor”.

En la década de 1970, el fervor por el “crecimiento lento”, combinado con la disminución de la oferta de nuevos terrenos para urbanizar, supuso el principio del fin del auge de la construcción de viviendas en Los Ángeles. Este cambio se produjo justo cuando los inmigrantes mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños llegaban a la región en busca de trabajo, lo que no les dejaba otra opción que amontonarse en barriadas y garajes convertidos en vivienda a toda prisa. En las últimas décadas, a medida que la inmigración ha disminuido, el aumento de los costes de la vivienda ha encerrado a generaciones de familias latinas en ciclos sombríos de hacinamiento.

Para muchos, vivir en espacios abarrotados y compartir la carga de alquileres inasequibles se ha convertido en la última línea de defensa para no unirse a la creciente población de personas sin hogar de Los Ángeles.

El hacinamiento en las viviendas ha dejado decenas de muertos en terribles incendios y, según los estudios, ha mermado la salud y el rendimiento escolar de los niños. Pero más que cualquier otra calamidad, la pandemia puso de manifiesto lo vulnerable que es Los Ángeles a los brotes masivos de enfermedades contagiosas.

En todo el país, los líderes políticos y de salud pública conocen desde hace tiempo estos peligros.

Los infames ejemplos de apartamentos desbordados, como los conventillos del siglo XIX en la ciudad de Nueva York, son en su mayoría reliquias. Un análisis de los datos del censo realizado por el Times muestra que el 3% de los hogares estadounidenses están sobrepoblados, lo que el gobierno federal define como el hecho de que haya más de una persona por habitación, excluyendo los baños.

Vista aérea del barrio Pico-Union en Los Ángeles. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

En Los Ángeles, la tasa de hacinamiento es del 11%. En Pico-Union, es del 40%, lo que convierte a esta comunidad, situada al oeste del centro de la ciudad, en una de las más pobladas del país. Unas 40.000 personas viven en sus 1,33 millas cuadradas, una densidad de población que supera a la de Nueva York, sin tener ni un solo rascacielos a la vista.

Aquí la gente alquila sitios para dormir en los suelos de los cuartos de lavar. Los adolescentes hacen las tareas en las alcobas de los apartamentos. Las familias utilizan el baño por turnos.

No hay ningún lugar donde guarecerse cuando llega una enfermedad infecciosa.

En Pico-Union se han registrado más de 15.500 casos de COVID-19, y casi 300 personas han muerto a causa de la enfermedad, una de las tasas de mortalidad más altas del condado. Los residentes de Pico-Union han tenido 11 veces más probabilidades de morir de COVID que los que viven en Manhattan Beach, una comunidad de tamaño similar, predominantemente blanca y rica, donde sólo el 1% de las viviendas están sobrepobladas, según un análisis de los datos de salud pública realizado por el Times.

Aunque también hay otras razones en juego -la mala salud subyacente, el menor acceso a la atención médica, el mayor número de trabajadores esenciales que no pueden trabajar a distancia-, éstas suelen venir acompañadas del hacinamiento y se derivan de la desigualdad de una sociedad que depende de la mano de obra mal pagada.

No se trata sólo de Los Ángeles. Estudios realizados en la ciudad de Nueva York, la zona de la bahía, Chicago y Washington, D.C., entre otras zonas urbanas, han descubierto que el hacinamiento en las viviendas impulsa la propagación del virus y las muertes por COVID.

“Lo que es sorprendente para todos es poder ver en un plazo muy corto el COVID y el impacto del hacinamiento”, dijo la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

Miranda, un trabajador de la construcción, enfermó de COVID en diciembre de 2020, cuando los casos estaban aumentando en toda la ciudad. El hombre de 62 años no tuvo otra opción más que entrar en la casa principal para usar el baño y otros espacios compartidos.

Uno de los tres compañeros de casa a los que Miranda contagió, Yelman Oviedo, de 67 años, murió en el hospital 15 días después. La esposa de Oviedo, Vicky Escalante, se mudó del dormitorio que compartían con su nieto de 18 años. Para ella era traumático estar allí, y sentía que su nieto necesitaba privacidad. Ahora duerme en un pequeño sofá en el salón. Con dos personas menos que ayudan a pagar el alquiler, le preocupa no poder con los gastos.

“Si me mudo de aquí”, dijo Escalante, “¿dónde voy a encontrar un lugar?”.

La visión de Los Ángeles primero tuvo que ser vendida para poder ser construida.

Después de la Guerra Civil, las personas llegadas del Este empezaron a imaginar una nueva gran ciudad surgiendo de entre los matorrales. Lo que hoy es Los Ángeles, antes era un asentamiento plagado de moscas, adobes derruidos, jaurías de perros casi salvajes y con una de las tasas de homicidios más altas del país. A pesar de la realidad, estos magnates emergentes del petróleo, el ferrocarril y las editoriales vieron un paraíso para las masas.

La promesa era una vida que dejaba atrás los males de la congestionada vida urbana y la severidad de la vida rural y, en cambio, ofrecía lo mejor de ambos mundos. Como la mejor metrópolis, Los Ángeles tendría casas de juegos, una economía moderna, bibliotecas relucientes, escuelas, un sistema de ferrocarril urbano y un puerto marítimo de primera categoría. Estas comodidades vendrían acompañadas del saludable encanto del campo. Los angelinos tendrían su propio trozo de naturaleza -césped, jardines y árboles frutales- rodeando sus casas unifamiliares.

En el centro de esta promesa estaba una baja densidad de población que contrastaba con las ciudades de la Costa Este; los altos edificios de viviendas para los pobres no formaban parte del sueño.

“Los Ángeles, como ciudad de casas, será cada año más deseable”, decía un editorial de 1886 de The Times. “Serán una muestra de su crecimiento moral e intelectual, y todas sus relaciones industriales, su desarrollo general y su importancia comercial no irán a la zaga del aumento de sus viviendas. Crecerán juntos, y el resultado será totalmente deseable”.

El argumento de venta funcionaba: L.A. acababa de entrar en su primera oleada de población. En 1880, el condado de Los Ángeles tenía menos de 35.000 habitantes. Diez años después, la población se había triplicado. En las dos décadas siguientes, se multiplicó por cinco.

Esta explosiva expansión animó a los barones del petróleo, a los magnates inmobiliarios, a los ejecutivos de la Cámara de Comercio y a The Times a presionar para conseguir más. A través de noticiarios, vallas publicitarias, tarjetas postales, canciones, dibujos animados y anuncios en los periódicos, enviaron un mensaje primordial al resto del país: Vengan.

“Aquí, donde la naturaleza ha construido su mejor patio de recreo, el hombre ha añadido las cosas materiales que proporcionan las comodidades que hacen que la vida valga la pena”, proclamaba un anuncio de 1921 publicado en el Times titulado “El gran suroeste”. “Miles y miles han venido a disfrutar de la vida en las montañas, cerca del mar, en las arboledas de cítricos y en medio de los jardines siempre florecientes, y sin embargo sólo se ha desarrollado una fracción de los recursos de este maravilloso condado”.

La promesa de Los Ángeles se basó siempre en las decisiones de los poderosos -en particular, la familia Chandler, propietaria de The Times- que poseía una buena parte de esta tierra de abundancia. En una celebración celebrada en un elegante hotel del centro de la ciudad a mediados de la década de 1920, los titanes de los negocios de la ciudad atribuyeron su éxito a “la enorme y persistente afluencia a Los Ángeles de personas deseables de todas las partes del país”, según un relato del Times sobre la reunión. Esto, proclamó uno de los oradores de la velada, aseguraba que Los Ángeles se había convertido en “la mancha blanca de Estados Unidos”, mientras que en todas partes se había vuelto “oscura”.

Cuando otros llegaron a L.A. -los trabajadores chinos del ferrocarril, los aparceros negros que escapaban de la brutalidad de Jim Crow, los albañiles mexicanos que huían de la revolución y la disolución de su economía rural- la respuesta fue la exclusión. Muchos fueron relegados al mismo tipo de condiciones de hacinamiento que los líderes del sur de California habían denunciado en su gran proyecto de venta.

Durante décadas, los pactos racialmente restrictivos prohibieron a las familias asiáticas, negras y latinas vivir en las nuevas subdivisiones. Un anuncio de 1925 en The Times pregonaba que “los residentes de Eagle Rock son todos de raza blanca”.

Para muchos jornaleros mexicanos que se asentaron en Los Ángeles a principios del siglo XX, el peso de esta segregación les empujó a ellos y a sus familias a las zonas del este del centro, a orillas del río L.A. Allí, las viviendas se conocían como “patios de casas”: agrupaciones de chozas y cobertizos de madera, a menudo con cuatro o cinco personas por habitación. Las peores no tenían ventanas y apestaban a aguas residuales.

Fue entonces cuando los dirigentes de Los Ángeles se enteraron de las catástrofes que podían producirse en esas condiciones de hacinamiento. Estas casas se convirtieron en incubadoras de la tuberculosis, que se transmite por el aire como el COVID-19. Incluso en aquella época, los responsables políticos y de salud pública sabían que el hacinamiento en las viviendas contribuía a la propagación de la enfermedad.

Pero no culparon a las condiciones de vivienda, a los bajos salarios o a las leyes segregacionistas de los brotes. En su lugar, culparon a la raza.

El director de salud pública de Los Ángeles afirmó en 1916 que los mexicanos tenían “poco o ningún conocimiento de la sanidad y tienden a tener malas viviendas, al hacinamiento y a ocultar las enfermedades contagiosas”. Un cirujano del gobierno de Estados Unidos culpó de las altas tasas de tuberculosis entre la población mexicana a “una inmunidad racial extremadamente baja”. Muchas casas fueron arrasadas o quemadas bajo la bandera de la salud pública.

Con el auge de los negocios, los inmigrantes siguieron llegando. A finales de la década de 1920, cerca de un cuarto de millón de angelinos eran de origen mexicano.

Luego, la Gran Depresión paralizó la economía y los líderes cívicos decidieron que era hora de que los mexicanos “volvieran a casa”. Aprovecharon la enfermedad para desatar el pánico. Aunque los casos de tuberculosis en los barrios mexicanos eran desde hacía tiempo el doble que en el resto de la ciudad, el asunto se convirtió de repente en una crisis.

En su discurso anual de 1930, el alcalde John C. Porter calificó a los residentes mexicanos de “amenaza para la comunidad en general”.

Lo que siguió fue una de las mayores expulsiones masivas de la historia de Estados Unidos. En la llamada campaña de “repatriación” llevada a cabo por las autoridades del condado y la ciudad de Los Ángeles, decenas de miles de mexicanos y sus hijos nacidos en Estados Unidos fueron cargados en trenes con boletos de ida pagados por el condado y enviados al sur de la frontera.

Emilia Castañeda, nacida en Los Ángeles, fue enviada con su padre y su hermano mayor al estado natal de su padre, Durango, México, en 1935. La madre de Castañeda, trabajadora doméstica, había muerto de tuberculosis el año anterior; una campaña contra la mano de obra extranjera dejó a su padre, cantero, sin trabajo.

“El condado ideó el plan para deshacerse de la gente”, dijo Christine Valenciana, la hija de Castañeda. “Vamos a deshacernos de ellos; vamos a ofrecerles un boleto de tren de ida, y a quién le importa si son ciudadanos o no”.

Castañeda, llamada burlonamente “repatriada” por sus familiares y compañeros de clase en México, dejó la escuela y empezó a trabajar. Después de que su madrina le enviara una copia de su certificado de nacimiento, Castañeda regresó a casa en 1944, a los 18 años.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Los Ángeles se enfrentó a la peor crisis de vivienda de su historia. Decenas de miles de veteranos llegaron a la región y trajeron a sus familias con ellos. Ocuparon tiendas de campaña, remolques y casas flotantes, y se asentaron en cualquier espacio que pudieran encontrar.

En respuesta, los reformistas locales abrazaron la idea de nuevas viviendas de propiedad pública, presumiendo de que pronto Los Ángeles se convertiría en “la primera ciudad del país libre de viviendas precarias”. Los partidarios de ese concepto pregonaban “un hogar decente es un derecho americano”.

La gran realización de esta gran visión sería Elysian Park Heights, diseñada por famosos arquitectos modernos para incluir dos docenas de torres de 13 pisos, 163 edificios de dos pisos, iglesias, escuelas, guarderías, un centro comercial y un salón comunitario en medio de las empinadas colinas del corazón de Los Ángeles. Sería un nuevo barrio para 17.000 personas, una de las mayores urbanizaciones públicas del país y una sorprendente alternativa al modo de crecimiento dominante que había definido hasta entonces a Los Ángeles.

La “ciudad de los hogares” contemplada por los diseñadores de Elysian Park Heights debía presentar densidad y diversidad -el proyecto estaría integrado racialmente “para la supervivencia de nuestra democracia”, sostenían sus partidarios- en lugar de expansión y segregación.

Pero unos 4.000 residentes, en su mayoría mexicanos, ya vivían en viejas casas de madera, remolques y bungalows junto a gallineros y huertos en el emplazamiento del proyecto de viviendas propuesto. A las familias de los barrios conocidos colectivamente como Chavez Ravine se les prometió nuevas casas en Elysian Park Heights, pero muchas no entendían por qué tenían que irse.

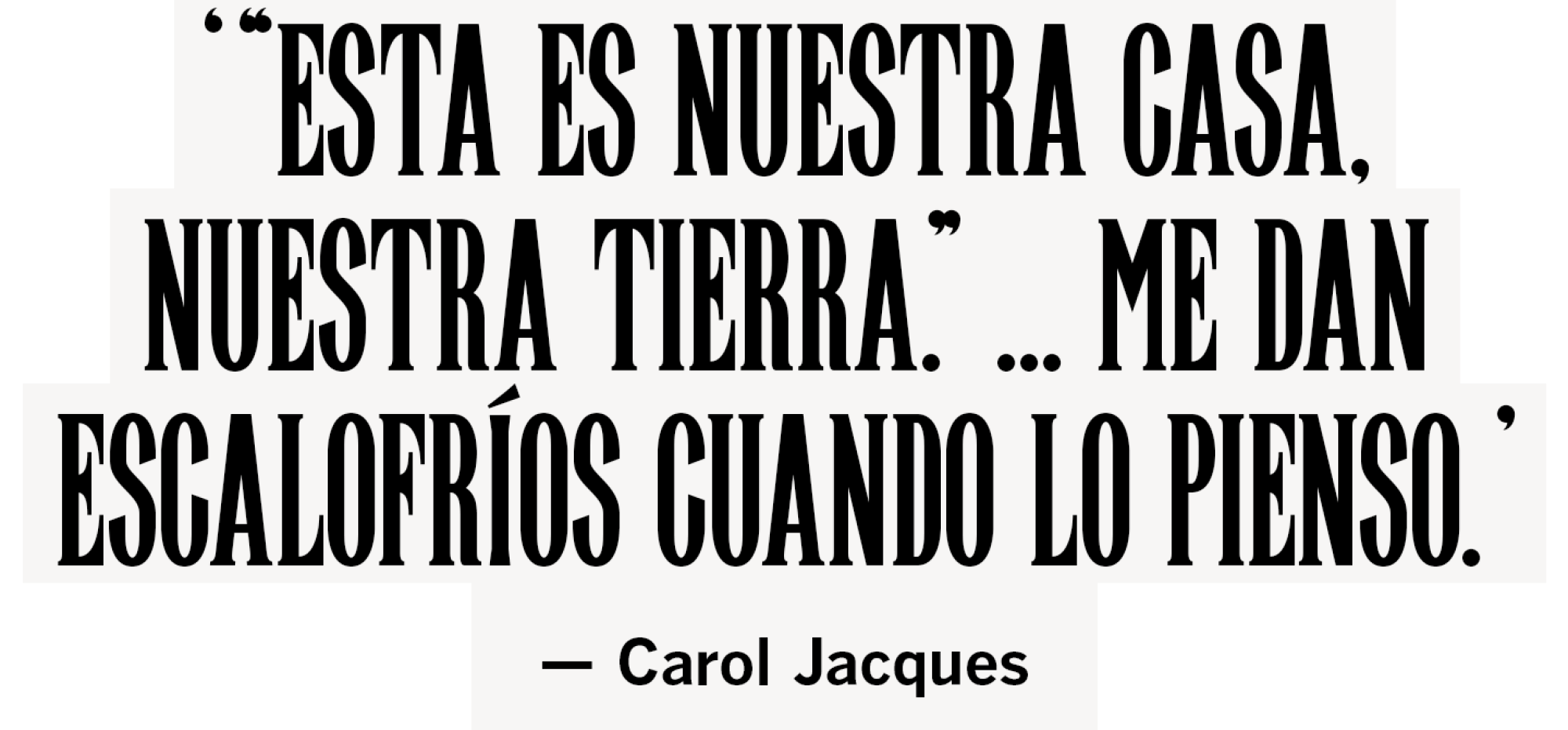

De niña, la parte favorita del día de Carol Jacques era el regreso a casa desde la escuela por las polvorientas carreteras de Palo Verde, la parte de la comunidad en la que residía.

Las madres que se encontraban en las puertas de sus casas ofrecían a Jacques un poco de los guisos que habían cocinado la noche anterior. A veces, regresaba con canarios recién nacidos -y, una vez, con un cachorro- cuando las mascotas de los vecinos tenían bebés. En los días festivos, veía a las mujeres cortar ramos de crisantemos brillantes para adornar la iglesia católica.

“El pequeño paseo por la colina lo era todo”, dijo Jacques, que tenía 8 años en 1951, cuando su familia se vio obligada a vender su casa de tres habitaciones a la ciudad.

El abuelo de Jacques, Lorenzo Ayala, había construido la casa él mismo casi tres décadas antes, después de emigrar de México, montar un carro tirado por caballos para vender productos y alquilar una casa cercana. Ayala también había ahorrado lo suficiente para comprar el terreno de al lado, donde cultivaba maíz y calabaza y criaba gallinas y cabras.

Siendo uno de los pocos lugares en los que las familias mexicanas podían ser propietarias de viviendas en aquella época -la tasa de propiedad de viviendas de Chavez Ravine superaba de hecho a la de la ciudad-, la zona había sido ignorada en gran medida por los funcionarios civiles de Los Ángeles hasta que necesitaron un lugar para su proyecto de escaparate. Su ubicación, tamaño y desarrollo disperso y desordenado la convirtieron en un objetivo fácil, al igual que la falta de poder político de los residentes mexicanos de clase trabajadora.

Jacques recuerda que los funcionarios municipales entregaron una notificación de desalojo a su tía. Sus vecinos no tardaron en recibir el mismo golpe en la puerta.

“Hubo mucho llanto y ‘¿qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir? Esta es nuestra casa, nuestra tierra, nuestra tierra’”, dijo Jacques. “Oh, Dios. Me dan escalofríos cuando lo pienso. Fue una época terrible”.

Jacques y muchos otros se fueron a barrios cercanos, donde sus familias pudieron comprar pequeñas casas con el poco dinero que recibieron de la ciudad.

Pero la nueva y monumental comunidad de viviendas asequibles que se había prometido -y que creó tanta angustia- nunca se llevaría a cabo.

Los intereses inmobiliarios, creyendo que las viviendas públicas ponían en riesgo sus beneficios y el modo de vida de Los Ángeles, respondieron con ferocidad durante lo que era el apogeo del macartismo.

Financiaron grupos de oposición que advertían en panfletos que “la vivienda pública sería el último peldaño de la escalera hacia el socialismo completo, un paso hacia el comunismo y nuestra caída”. Patrocinaron una enmienda a la Constitución estatal para bloquear efectivamente los proyectos de vivienda pública. Acusaron a los comités de actividades antiamericanas federales y estatales de que el arquitecto del plan de la ciudad había sido despedido como director de vivienda tras las acusaciones de que era comunista. Y, para sellar su victoria, eligieron a dedo un candidato para derrotar al alcalde provivienda pública.

En 1953, menos de cuatro años después de su anuncio, los planes de vivienda pública de Elysian Park Heights y de Los Ángeles se echaron por tierra.

La decisión dejó a Chavez Ravine como un pueblo fantasma. La escasa resistencia permaneció dispersa por las colinas, mientras que la nueva promesa cívica era convertir la zona en un parque público.

Esa promesa tampoco duró mucho. Los dirigentes de la ciudad cortejaron al propietario de los Dodgers de Brooklyn, Walter O’Malley, para que viniera al Oeste, llevándolo en un viaje en helicóptero para mostrar el potencial de Chavez Ravine. O’Malley aceptó cuando aún estaba en el aire, y la ciudad le dio el terreno para construir el Estadio de los Dodgers.

En 1959, en vísperas de la inauguración del estadio, dos escuadrones de agentes del sheriff desalojaron violentamente de su casa a la familia Aréchiga, algunos de los últimos residentes de Chavez Ravine. Arrastraron a Aurora, madre de dos hijos y viuda de guerra, por las escaleras y sacaron a otras seis personas. Menos de 10 minutos después, la ciudad arrasó la casa mientras la familia observaba.

La destrucción de Chavez Ravine consolidó el camino de la región hacia las subdivisiones privadas como su principal medio de crecimiento. Pero la aniquilación de la comunidad no fue algo aislado.

Los líderes cívicos calificaron a otros barrios mexicanos y no blancos como tugurios arruinados, y luego despejaron esas casas para proyectos de autopistas y de renovación urbana. La construcción de la autopista en Boyle Heights, incluida la conexión de 135 acres del este de Los Ángeles, expulsó al menos a 10.000 personas de lo que era una comunidad multiétnica.

Durante esta época, el boom demográfico de Los Ángeles continuó, estimulando oleadas de construcción de viviendas para acomodar a las masas que seguían llegando. En los años 50 y 60 se construyeron más de un millón de casas en el condado.

Los promotores arrasaron con los huertos de nogales y cítricos del valle de San Fernando para construir miles de viviendas. En poco más de tres años, los campos de habas cerca de Long Beach se convirtieron en 17.500 casas en una comunidad llamada Lakewood, construida a razón de una nueva vivienda cada 7½ minutos antes de su finalización en 1953.

A diferencia de Elysian Park Heights, estas nuevas ciudades de viviendas se ciñeron a la promesa original y racializada de Los Ángeles.

La combinación de convenios restrictivos, hipotecas subvencionadas por el gobierno federal para familias blancas e intereses inmobiliarios que alejaban a los posibles propietarios asiáticos, negros y latinos, hizo que muchas comunidades fueran esencialmente blancas. En 1960, más del 99% de los residentes de Lakewood eran blancos.

Sin embargo, el auge de la construcción residencial no se limitó a la suburbanización. Para satisfacer parte de la demanda, surgieron miles de apartamentos “dingbat” de baja altura con estacionamientos debajo, en los barrios establecidos de Los Ángeles, ofreciendo alquileres más asequibles.

A finales de la década de 1960, ese crecimiento provocó su propia reacción. Las sentencias judiciales y las nuevas leyes que regulan la vivienda justa obligaron a los barrios que habían bloqueado a los residentes no blancos a integrarse. Los grupos de propietarios, mayoritariamente blancos, temían que el malestar social que había estallado en 1965 en la comunidad negra de Watts llegara a su zona.

Sus intereses se alinearon con un incipiente movimiento ecologista. Coincidían en que todo el nuevo desarrollo de las últimas décadas había hecho que la ciudad estuviera contaminada y sobrepoblada. La ciudad empezó a prohibir la construcción de nuevas viviendas en muchos barrios, sobre todo en el Westside.

A mediados de la década de 1960, el código de zonificación de Los Ángeles permitía suficientes viviendas nuevas para una población de 10 millones de habitantes. Pero en las dos décadas siguientes, los cambios realizados a través de amplias medidas electorales y ordenanzas burocráticas técnicas redujeron esa cifra a 4 millones.

Los dirigentes de la ciudad creían que sus medidas impedirían que llegara más gente a Los Ángeles, afirma Greg Morrow, profesor de bienes raíces de la Universidad de Berkeley que ha escrito sobre el movimiento de “crecimiento lento” de la ciudad. Si se hubieran mantenido las antiguas normas de zonificación, probablemente muchas comunidades habrían visto cómo se derribaban los bungalows y se sustituían por pequeños apartamentos. Esto habría reducido el coste de los alquileres y dado cabida a una mayor población, afirma.

En cambio, cuando los recién llegados empobrecidos -alentados por la relajación de las leyes de inmigración y la interminable demanda de mano de obra barata de la región- empezaron a llegar desde México y Centroamérica en la década de 1970, simplemente se asentaron donde podían, normalmente en barrios antiguos cerca de plantas eléctricas, autopistas, torres de perforación y fábricas: lugares como Pico-Union.

En 1970, L.A. no estaba entre los 10 grandes condados del país con más viviendas atestadas, según un análisis del Times de los datos del censo. En 1980, se disparó al número 3 de la lista, y luego, en 1990, al número 1, donde ha permanecido desde entonces.

El resultado de todas estas decisiones dijo Morrow, fue una región que estaba sobrepoblada y subpoblada al mismo tiempo.

“Pusimos en marcha un proceso que favorecía a los propietarios de viviendas, y éstos no querían que sus barrios cambiaran”, dijo. “La dinámica que se produce es que acabas teniendo zonas muy, muy acomodadas y aisladas del resto. Y zonas que son el salvaje oeste”.

Aunque las condiciones de hacinamiento se gestaron durante décadas, a partir de la década de 1970 parecieron producirse de golpe.

Los apartamentos albergaban a tantas familias que los niños tenían que dormir por turnos. Los alumnos de quinto y sexto grado de Westlake, un barrio situado en el límite noreste de Pico-Union, vieron acortadas sus jornadas escolares porque las aulas estaban desbordadas.

Una investigación del Times de 1987 reveló que unos 42.000 garajes albergaban a unas 200.000 personas sólo en el condado de Los Ángeles. Y en el año 2000, en su punto álgido, el hacinamiento en Los Ángeles era cuatro veces mayor que el índice nacional, según un análisis del Times de los datos del censo.

Algunas familias murieron quemadas o asfixiadas en incendios de casas. Después de que 10 personas perecieran en un incendio en un edificio de apartamentos de Westlake a mediados de los 90, el cardenal Roger Mahony hizo un reconocimiento a las víctimas y abogó por unas condiciones de vida más humanas.

“Si sus vidas sirven para proteger a otros, entonces su martirio no habrá sido en vano”, dijo Mahony a los dolientes en el funeral.

Estas tragedias y condiciones espantosas, combinadas con la velocidad del cambio demográfico de Los Ángeles, hicieron que el hacinamiento saliera de las sombras a la luz pública. En los 20 años siguientes a la llegada de un gran número de inmigrantes mexicanos y centroamericanos en la década de 1970, el porcentaje de residentes de Los Ángeles nacidos fuera de Estados Unidos casi se triplicó.

Mientras esto sucedía, la densidad se convirtió en una palabra aún más sucia en la ciudad. El alcalde Eric Garcetti recordó que la opinión predominante entre los funcionarios electos era que había que proteger los barrios del crecimiento. Apoyar el desarrollo de viviendas en áreas establecidas, dijo, era “visto como un suicidio político”.

“Una defensa táctica de los barrios se convirtió en un desastre estratégico para la ciudad”, dijo Garcetti.

El hacinamiento se irradió desde la ciudad a todo el sur de California, ya que las comunidades respondieron principalmente tratando de empujar a las masas a otro lugar. En lugar de promover la construcción de viviendas asequibles, los gobiernos locales intentaron prohibir la construcción de apartamentos, tomar medidas enérgicas contra las construcciones no permitidas o limitar el número de personas que podían vivir legalmente en una casa.

Aunque estos esfuerzos se referían nominalmente a la salud de los que vivían en casas sobrepobladas o a la calidad de vida en general, los debates ardieron más en las zonas de los condados de Los Ángeles y Orange que tenían poblaciones blancas en descenso y latinas en aumento.

En Santa Ana, la familia de Ascención Briceño se encontró en el centro de la lucha.

La familia compartía un estrecho apartamento de una habitación, donde tres niños dormían en literas, y Briceño y su esposa en el sofá de la sala. Vivían en 395 pies cuadrados, junto con cucarachas y ratas.

Eran los últimos años de la década de 1980, y muchos vecinos de su edificio de apartamentos en la calle Minnie también vivían hacinados en pequeños apartamentos. Cuando trataron de conseguir reparaciones para sus unidades, les dijeron que serían desalojados por tener demasiada gente viviendo allí.

Los concejales del Ayuntamiento también creían que había demasiada gente viviendo en esos apartamentos y en otros de Santa Ana. Aprobaron normas que no permitían más de cuatro personas en apartamentos como el de Briceño. La familia, y otras miles, se enfrentaron al desalojo.

Las autoridades de Santa Ana argumentaron que sus medidas eran necesarias para la seguridad. Pero durante las reuniones del consejo, los manifestantes fueron reprimidos con cánticos de “¡Vuelvan a México!”.

Briceño, que había llegado del estado mexicano de Jalisco dos décadas antes, dijo que las restricciones de la ciudad eran un intento de obligar a los latinos a abandonar Santa Ana.

Demandó.

“Santa Ana era cada vez más latina y, sin embargo, los dirigentes eran predominantemente de clase media, más acomodados y, en muchos casos, más blancos”, dijo Gerardo, el hijo de Briceño, en una entrevista reciente. “No entendían muy bien por qué estos apartamentos estaban sobrepoblados, ni sentían la necesidad de criticar o comentar. Creo que su experiencia era muy diferente a la nuestra”.

Un tribunal de apelaciones anuló la ley de Santa Ana. Los jueces entendieron que el hacinamiento estaba afectando a la ciudad, pero la alternativa, dijeron, era un “desfile de horrores”: Más familias se quedarían sin hogar, y las comunidades sin límites estrictos de ocupación estarían aún más abarrotadas de lo que ya estaban.

Los esfuerzos de otras ciudades también encontraron una fuerte resistencia. Bell Gardens, un suburbio del sureste de Los Ángeles pasó en 1990 de ser un refugio para familias blancas de clase trabajadora a convertirse en una de las comunidades más pobres y más pobladas del país, con casi nueve veces más latinos que blancos.

El Ayuntamiento, totalmente blanco, propuso la demolición de amplias franjas del parque de apartamentos de la ciudad y su sustitución por casas unifamiliares y espacios abiertos. Los residentes latinos se rebelaron, denunciando el plan como “desalojo mexicano”.

“La gente de aquí ha cruzado ríos, se ha arrastrado por debajo de las vallas para llegar aquí”, dijo un residente en una reunión del consejo. “Tienen un sueño, y no van a dejar que se lo quiten”.

Los activistas recordaron a los concejales que apoyaron la medida, y pronto el consejo pasó a ser de mayoría latina. En la actualidad, la tasa de hacinamiento tanto en Bell Gardens como en Santa Ana sigue rondando el 30%.

En el momento en que el hacinamiento se consideró una crisis, las posibles soluciones, como aumentar ampliamente la disponibilidad de viviendas para personas con bajos ingresos, se habían vuelto caras y tardarían en funcionar, dijo Gary Blasi, profesor emérito de derecho en la UCLA. Los políticos de la ciudad nunca han hecho esfuerzos duraderos para abordar el desajuste entre la escasez de viviendas y el exceso de personas pobres, dijo.

“La aceptación [del hacinamiento] fue generalizada”, dijo Blasi, que participó en las campañas de la ciudad de Los Ángeles en la década de 1990 para abordar las malas condiciones de la vivienda. “Desde gente a la que simplemente no le importaba hasta gente a la que le importaba, pero no tenía una solución que no implicara infusiones masivas de recursos que nunca iban a llegar”.

A medida que la inmigración disminuyó después del año 2000, también lo hizo el hacinamiento en L.A. Pero su porcentaje de viviendas sobrepobladas sigue siendo el más alto del país.

Hoy en día, muchas zonas de renta alta siguen estando protegidas de la mayor parte de los nuevos desarrollos. Las viviendas reservadas específicamente para los residentes con bajos ingresos siguen siendo escasas. Los ingresos medios de las familias latinas del condado, de 60.000 dólares, siguen siendo un 35% inferiores a los de los hogares blancos, según los datos del censo.

Aun así, muchos inmigrantes que llegaron en los años 70 y 80 pudieron ahorrar suficiente dinero para entrar en la clase media y comprar casas, dijo William Fulton, autor de “The Reluctant Metropolis: The Politics of Urban Growth in Los Angeles”.

La familia Briceño estaba entre ellos y compraron una casa en Santa Ana a mediados de la década de 1990. Pagar un alquiler más barato por un apartamento abarrotado les ayudó, como a otros, a mejorar finalmente su situación.

Pero Fulton no cree que las familias puedan hacer eso hoy en día.

“Ni siquiera sé si es posible hacinarse para comprar una casa en cualquier lugar de Los Ángeles cuando todas las casas cuestan un millón de dólares”, dijo Fulton.

Magdalena García lleva cuatro décadas viviendo hacinada en Pico-Union. Creció compartiendo un estudio con sus padres. Ahora, está en una habitación con su marido y sus seis hijos, sin poder permitirse más que los 900 dólares que pagan de alquiler.

En la actualidad, más de tres cuartas partes de los residentes de Pico-Union son latinos, y el ingreso promedio de los hogares es de 38.294 dólares, la mitad que la del condado de Los Ángeles en su conjunto.

Por ello, familias, amigos y desconocidos se agolpan en las viejas casas victorianas del barrio, convertidas en madrigueras de estudios y apartamentos de una habitación. Las tiendas de muebles se abastecen de sofás cama, colchones de dos plazas y literas que caben en espacios reducidos. En los postes de los servicios públicos hay carteles garabateados en español: “Se alquila espacio en la a una persona con un trabajo estable (con reglas)”, “Se alquila una habitación pequeña para una persona mayor”.

En la casa de García, ocho miembros de la familia comparten el dormitorio, dividido entre literas y una cama matrimonial. Las estanterías rebosan de toallas, ropa y cobijas. Las cajas se apilan en la sala.

Durante el día, el hijo de García, Jesse Irán Dávila García, estudia en la mesa. Pero cuando sus hermanos pequeños entran, el joven de 19 años saca una silla a un pasillo que hay fuera de la puerta del departamento: “su despacho”. Es donde estudió durante todo el tiempo que ha estado en la escuela, es el único lugar en el que puede concentrarse.

La falta de espacio para concentrarse en las tareas escolares es algo con lo que los hijos de García han luchado toda su vida. Los estudios han revelado que vivir en hogares atestados de niños puede servir como “motor de desigualdad acumulativa” a lo largo de la vida.

Un jueves reciente, Jesse puso su libro de texto en su regazo, preparándose para un examen de tres horas para su licencia inmobiliaria.

“Mi sueño es comprar algún día una casa para mi familia”, dijo.

En mayo, el COVID destrozó el departamento de la familia. Sin poder aislarse unos de otros, los miembros de la familia fueron dando positivo uno a uno. Todos se recuperaron.

Con la pandemia golpeando la salud y los ingresos de los trabajadores latinos pobres y el continuo aumento de los costes de la vivienda, muchos se preocupan de que el hacinamiento vaya a empeorar, junto con su lacra gemela, los sin techo.

Se calcula que unas 650.000 familias del área de Los Ángeles están atrasadas en el pago del alquiler, según una encuesta reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y los problemas para pagar la vivienda han obligado a algunos a vivir en situaciones de hacinamiento aún mayores que antes.

El año pasado, en Echo Park, Elvira no tuvo más remedio que acoger a su hijo, la novia de éste y los hijos de ambos en el apartamento de una habitación que ya compartían siete personas. Su hijo había perdido su trabajo en el servicio de limpieza de un hotel a causa de la pandemia y necesitaba ahorrar dinero.

“Tengo que hacer este sacrificio para ayudar a mis hijos”, dijo Elvira, que pidió que no se utilizara su apellido por miedo a las represalias de su casero. “Si no los ayudo yo, ¿quién lo hará?”

Subscribers get early access to this story

We’re offering L.A. Times subscribers first access to our best journalism. Thank you for your support.

La dura realidad de Los Ángeles no perdona a quienes han perdido amigos y familiares a causa de la pandemia.

En Pico-Union, Gregorio Soc-Lux compartía un apartamento de una habitación con otros tres hombres del mismo pueblo de Guatemala. Se repartían el alquiler mensual de 1.622 dólares y dormían en literas. Soc-Lux caminaba los tres minutos que le separaban de su trabajo en Dino’s Famous Chicken.

Los hombres vivían juntos desde 2007.

“No puedes hacerlo solo”, dijo José Aguilar, compañero de habitación de Soc-Lux. “No hay otra opción”.

En el invierno de 2020, Soc-Lux desarrolló fiebre y tos, y dos de los otros compañeros de habitación enfermaron gravemente. El 8 de diciembre, Soc-Lux, de 52 años, murió en la sala de la casa.

Sus compañeros de piso se lamentaron y luego se pusieron a buscar a otra persona que ocupara su lugar. Había que pagar la renta.

About this story

To compensate for changes in the census questions, the overcrowding rate over time was analyzed by county as an index to the national rate.

Data on COVID-19 cases and deaths come from the Los Angeles Department of Public Health. Communities with fewer than 5,000 residents are not included in the charts. Death rates are adjusted for age distribution in the underlying population. Data are current as of Oct. 1.

This series is reported and written by Brittny Mejia and Liam Dillon, with data reporting by Gabrielle LaMarr LeMee and Sandhya Kambhampati. Additional data reporting by Ryan Menezes. Photography by Gary Coronado, with photo editing by Marc Martin. The editors are Joe Mozingo, Hector Becerra, Shelby Grad and Scott Kraft. Graphics editing by Sean Greene and Hanna Sender. Library research by Cary Schneider and Scott Wilson. Engagement editing by Mary Kate Metivier and Javier Panzar. Story design by Allison Hong and art direction by Martina Ibáñez-Baldor. Copy editing by Carolyn Horwitz and Minh Dang. Additional digital help from Lora Victorio and Beto Alvarez.

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.